Peut-être que je ne suis pas faite pour les westerns, voilà tout. Après tout, pourquoi une girafe baverait-elle devant des humains qui galopent après des vaches, tirent sur des indiens ou boivent du bourbon au comptoir d'un vieux saloon ?...

Mais là, je me disais, quand même, Rio Bravo, ce film tellement mythique pour tous les cinéphiles, ça doit changer du film de cowboys ordinaire... Je dois préciser à mes lecteurs patients (oui, j'étais en cure pour un méchant torticolis pendant quelques semaines) que j'ai longtemps confondu Rio Bravo avec La vengeance aux deux visages, que j'ai vu jadis chez ma grand-mère girafe et qui m'a beaucoup impressionné. Le regard ténébreux de Marlon Brando, la petite mexicaine aux yeux noirs, je n'ai jamais oublié ces images mais j'ai lamentablement mélangé le nom du personnage principal, Rio donc, avec le titre du film d'Howard Hawks qui nous intéresse ici. Ou pas. Moi, je me suis un peu ennuyée. Oui, je sais, allez-y, lapidez-moi, expliquez-moi ce que je n'ai pas su voir. Mais j'ai trouvé ça désuet, John Wayne ressemble plus à un vieux travesti des Batignolles (j'en ai fréquenté dans ma jeunesse) et les séquences chantées par Dean Martin m'ont fait pouffer dans le velours du siège de devant. En revanche, la prestation d'Angie Dickinson m'a laissée sans voix. Face à tous ces machos mal rasés (ou trop bien si on se concentre sur John Marion Wayne), elle impose son jeu et sa féminité dévorante avec un certain panache, et se démarque justement des rôles classiques de poulette de saloon. Ne vous méprenez pas, si je n'ai pas été emballée plus que ça par Rio Bravo, je n'ai pas pour autant détesté le film et ai plutôt passé un bon moment. Mais je suis restée sur ma faim. Comme avec un bel acacia. Mais par rapport à Rio 2 que j'ai malheureusement aussi vu, il est certain qu'il n'y a pas photo...

(girafe média : on n'applaudit pas)

le cinématog(i)rafe

chroniques d'une girafe cinéphile et néanmoins dépressive

vendredi 9 mai 2014

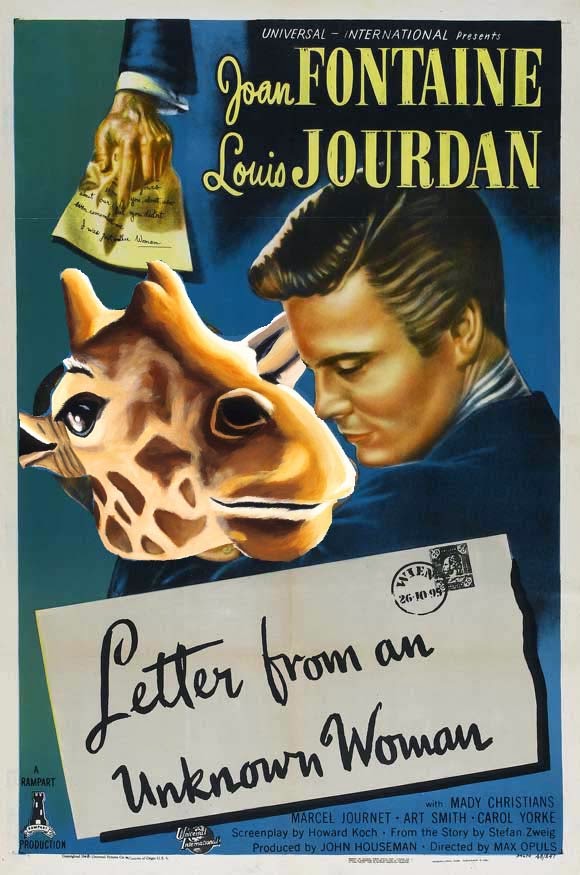

letter from an unknown woman (lettre d'une inconnue)

Stefan Zweig. Vienne, 1900. On est bien loin de la savane où j'ai grandi. Et pourtant voici une histoire comme on en a tous vécu, même nous les girafes du XXIe siècle.

Car ne vous est-il jamais arrivé, chers lecteurs, d'écrire après coup, voire des années plus tard, une lettre, un courriel ou un sms à quelqu'un que vous aviez passionnément aimé et qui ne le savait pas forcément. Certes, on n'est pas obligé d'avoir expérimenté le typhus, d'avoir perdu son fils de cette maladie pour en arriver là. Curieusement, je peux penser à plusieurs expériences similaires où j'ai écrit ma flamme à retardement pour l'être dont j'ignorais s'il avait lui-même éprouvé quoi que ce soit pour moi, mais je n'ai jamais reçu de telle lettre.

Dans le film de Max Opüls (aussi étrange que cela puisse paraitre, le générique commence par une coquille sur le nom du réalisateur !), le personnage principal, tout talentueux qu'il est n'en est pas moins un odieux coureur de jupons et la belle Joan Fontaine a le malheur de se laisser séduire toute jeune par ce bellâtre qui causera sa perte. On retrouve dans ce film, également, toute la thématique des groupies, des adolescentes avec des posters de leurs idoles dans leur chambre, et ce dix ans avant l'invention du rock'n'roll !

(girafe média : prenez vos mouchoirs)

Car ne vous est-il jamais arrivé, chers lecteurs, d'écrire après coup, voire des années plus tard, une lettre, un courriel ou un sms à quelqu'un que vous aviez passionnément aimé et qui ne le savait pas forcément. Certes, on n'est pas obligé d'avoir expérimenté le typhus, d'avoir perdu son fils de cette maladie pour en arriver là. Curieusement, je peux penser à plusieurs expériences similaires où j'ai écrit ma flamme à retardement pour l'être dont j'ignorais s'il avait lui-même éprouvé quoi que ce soit pour moi, mais je n'ai jamais reçu de telle lettre.

Dans le film de Max Opüls (aussi étrange que cela puisse paraitre, le générique commence par une coquille sur le nom du réalisateur !), le personnage principal, tout talentueux qu'il est n'en est pas moins un odieux coureur de jupons et la belle Joan Fontaine a le malheur de se laisser séduire toute jeune par ce bellâtre qui causera sa perte. On retrouve dans ce film, également, toute la thématique des groupies, des adolescentes avec des posters de leurs idoles dans leur chambre, et ce dix ans avant l'invention du rock'n'roll !

(girafe média : prenez vos mouchoirs)

lundi 17 mars 2014

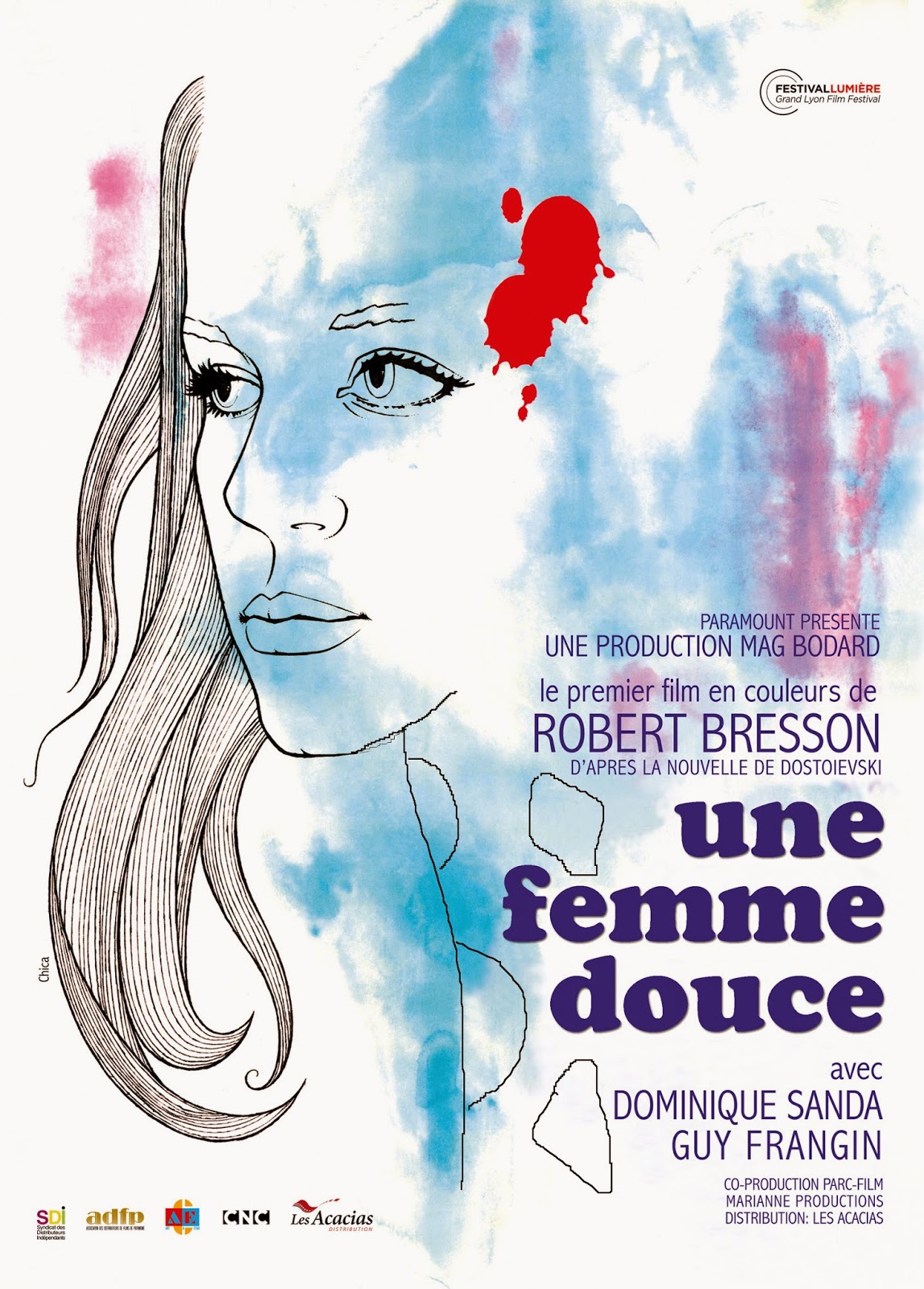

une femme douce

Premier

film français de cette odyssée au long cou(rs), on peut dire que ça

commence très fort. Moi qui n'avais jamais vu de films de Robert Bresson

et qui souffrais donc d'un sérieux complexe lors des soirées cinéphiles

mondaines auxquelles il m'arrive de participer, quand, au détour d'une

conversation endiablée, un des convives ne peut s'empêcher de qualifier

de "bressonnien" ou de "très Bresson" tel passage d'un film dont il est

question. Quand cela arrive, inutile de vous dire que je tasse mes

vertèbres autant que possible et que je reprends deux gorgées de whisky

(mais sans Xanax) pour ne pas trahir mon inculture. Mais, en sortant

d'Une femme douce, je me gausse pas mal...

Premier

film français de cette odyssée au long cou(rs), on peut dire que ça

commence très fort. Moi qui n'avais jamais vu de films de Robert Bresson

et qui souffrais donc d'un sérieux complexe lors des soirées cinéphiles

mondaines auxquelles il m'arrive de participer, quand, au détour d'une

conversation endiablée, un des convives ne peut s'empêcher de qualifier

de "bressonnien" ou de "très Bresson" tel passage d'un film dont il est

question. Quand cela arrive, inutile de vous dire que je tasse mes

vertèbres autant que possible et que je reprends deux gorgées de whisky

(mais sans Xanax) pour ne pas trahir mon inculture. Mais, en sortant

d'Une femme douce, je me gausse pas mal...Si l'héroïne se défenestre dès le début du film, c'est à la sortie qu'on a envie de se jeter sous les roues d'un bus, non pas du même désespoir que la jeune femme incarnée par Dominique Sanda, mais de consternation. En effet, l'héroïne a un gros avantage sur nous, c'est qu'elle meure avant d'avoir vu le film. Nous, en revanche, il nous faut nous avaler le monologue de son veuf de mari face à son corps sans vie qui raconte à la vieille bonne Anna l'histoire de leur mariage, alors que celle-ci a assisté quasiment en direct à toute leur vie commune. On passera sur ce qui a pu plaire à la jeune femme chez cet homme au charisme tout devedjianien et au ton tout "bressonnien", paraît-il, c'est-à-dire, qu'il dégage l'émotion d'un cabillaud demandant l'heure à une huître. On revit donc avec la pauvre bonne, qui demande même de pouvoir prendre des congés, tellement le choc de voir sa maîtresse sauter sous ses yeux mais surtout se taper 1h30 de lamentations du mari lui est insoutenable, et on la comprend, la vie morne et sans issue de ce couple mal assorti qui tue l'ennui devant Hamlet, au cinéma, dans les musées et monte et descend les escaliers, sans doute pour nous faire prendre conscience de la hauteur du balcon fatal. Ce dont je suis certaine, c'est que le film gagnerait à être muet, tant les dialogues sonnent faux, ce qui semble être la marque de fabrique du maître Robert. Cela permettrait de se concentrer sur le cadrage et le soin des images et on éviterait de pouffer à tout bout de champ :

LUI. — Et vous? Que désirez-vous?

ELLE. — Je ne sais pas. Autre chose, de plus large. Le mariage légal m'assomme.

LUI. — Réfléchissez, des centaines de milliers, des millions de femmes le désirent.

ELLE.— Peut-être. Mais il y a aussi les singes.

Singes que l'on voit dans la scène au jardin des Plantes et que j'ai, personnellement, pour les avoir côtoyés dans ma jeunesse, toujours méprisés.

(girafe média : évitez la projection si vous êtes allergique aux escaliers)

mardi 11 mars 2014

phantom of the paradise (pareil)

Contrairement à vous, les humains, nous, les girafes, ne croyons pas aux fantômes. Pour la bonne et simple raison qu'il est peu probable de trouver une parure de drap de six mètres de long pour se cacher dessous en faisant houhou, alors que mes semblables se manifestent rarement par la parole. En revanche, vous l'aurez compris, les léopards, les félins de toutes sortes, les serpents et les crocodiles, ça nous fait prendre nos pattes à notre cou en moins de deux. C'est donc sans aucune forme d'appréhension que je suis allée voir la version restaurée du chef d’œuvre barock de Brian de Palma, même si l'affiche est pour le moins inquiétante. Mais pour une demoiselle qui, dans ses jeunes années rebelles, tressait elle-même ses bas-résille pour rejouer les grands airs du Rocky Horror Picture Show, il faut bien reconnaitre qu'on est ici en terrain conquis. La même outrance kitsch, le même sens de la parodie avec parfois des similitudes troublantes entre les personnages (du fait du clin d'oeil commun à Frankenstein - on ne saura pas si De Palma avait vu la comédie musicale ou si Jim Sharman s'est inspiré du Phantom sorti un an plus tôt), eh bien oui, je me suis sentie rajeunir, comme si mes taches s'éclaircissaient à nouveau et j'ai dodeliné de la tête tout au long des chansons, ce qui a créé quelques courants d'air et rhumes chez mes voisins de projection. Pour ceux qui finissaient par penser que je fais le fin museau sur tous les grands classiques, je tiens à préciser que, là, je trotte à fond, je tremble avec ce pauvre Winslow, je vibre sur sa musique, bref, comme diraient les girafons, je kiffe ma race. Et puis c'est pas tous les jours qu'on a Faust, Dorian Gray, Frankenstein et Norman Bates dans un même film... Et enfin, Jessica Harper dansant avec ses cheveux lors de son premier passage sur scène, ça donne envie de secouer la croupe dans les allées du Cinématographe... et je ne m'en suis pas privée. Il faut dire que je commence à être une habituée.

(girafe média : youhou !)

(girafe média : youhou !)

lundi 3 mars 2014

bringing up baby (l'impossible monsieur bébé)

Avant de commencer ma chronique sur ce film légendaire, je tiens, une bonne fois pour toutes, à m'exprimer sur la pertinence des traductions de titres de films en français... Voyez celui-ci : L'impossible Monsieur Bébé. Personnellement, ne l'ayant jamais vu avant cette semaine, j'ai toujours cru qu'il s'agissait d'un film où Cary Grant interprétait un adulte régressif, au comportement puéril. J'ignorais que derrière "Monsieur Bébé" se cachait en fait "Baby" et que ce Baby était un... ah, rien qu'à dire le mot, j'en ai la crinière qui se hérisse... un léopard. Alors je veux bien que vous les humains, vous ayez besoin de faire appel à la gent animale pour pimenter vos comédies, ah oui, c'est drôle un éléphant peinturluré dans The Party, une vache au bras de Fernandel, un poisson qui sert de déjeuner, mais là, je crois que vous allez trop loin. Il y a des animaux avec lesquels on ne saurait plaisanter ! Et il faut être sotte comme Katharine Hepburn pour voir en ce Baby un gros chat mignon ! Elle a failli payer très cher sa naïveté, d'ailleurs. Il s'agit d'un léopard, nom de Noé ! Un fauve aussi furieux que sanguinaire, qui n'a de sympathique que son pelage tacheté, et en général quand vous prenez le temps de l'admirer dans la savane vous avez déjà ses crocs qui enserrent votre rotule. Non, j'ai trouvé le choix de cet animal de très mauvais goût. On voit bien qu'il s'agit d'un fourbe. Alors certes, les situations sont burlesques, le rythme est soutenu, le tandem Grant-Hepburn désopilant, mais zut quoi, la prochaine fois, Monsieur Hawks, prenez un lama ou un zèbre, vous m'éviterez des cauchemars à répétition depuis la séance de jeudi et vous ferez autant rire le public.

(girafe média : ce film comporte des images de prédateurs qui peuvent terroriser les girafes, antilopes et autres gazelles)

(girafe média : ce film comporte des images de prédateurs qui peuvent terroriser les girafes, antilopes et autres gazelles)

mercredi 26 février 2014

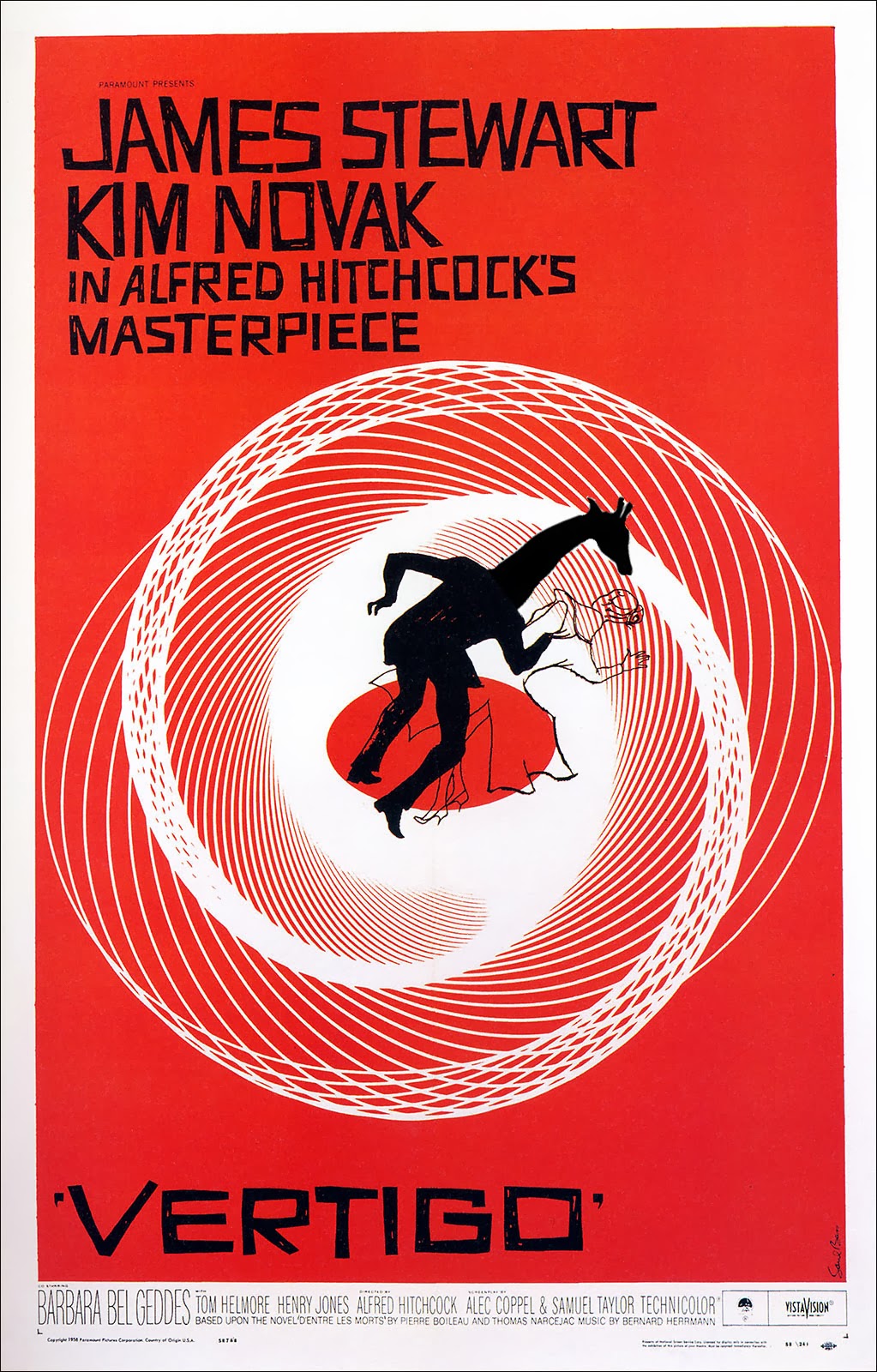

vertigo (sueurs froides)

Revoir Vertigo, c'est toujours un moment unique, si vous me permettez l'oxymore, mais je me sens le cœur à la figure de style aujourd'hui. Ce film que j'ai longtemps peiné à comprendre par manque d'empathie - oui, voyez-vous, l'histoire d'un gars qui a peur du vide, ça nous touche assez peu, nous, les girafes, vu nos valvules de la jugulaire qui régulent l'afflux sanguin dans notre cerveau lors des changements de hauteur - est aujourd'hui un de mes préférés, que j'ai toujours plaisir à redécouvrir sur grand écran. Outre le scénario impeccable, la musique de Bernard Hermann me donne des sueurs froides (ce qui est pour moi la seule explication du titre français), mais est surtout d'un bout à l'autre du film envoutante, tout comme le regard perdu de Kim Novak, alias Madeleine, alias Carlotta Valdes, alias Judy - oui Hitchcock aurait pu appeler son film Schizo. On tremble avec le personnage de James Stewart, on tombe amoureux avec lui, on refuse la vérité, on s'éprend à nouveau et puis on arrête à un moment de s'identifier parce que voilà c'est un homme, souffrant de vertige et un peu dérangé lui-même et je ne suis qu'une giraffa camelopardalis femelle et un brin désenchantée. Mais c'est là le génie du petit Hitch qui nous prend par les tripes et nous balade comme son héros dans les rebondissements et les répétitions du destin de son personnage. Comme je ne vous cache rien, je vous avouerai que, il y a quelques années, pour conquérir le cœur d'un mâle girafe brisé par un chagrin d'amour et inconditionnel de ce film, tout comme moi, je me suis moi-même décoloré les poils des ossicônes pour lui rappeler son ancienne amoureuse. Je n'ai pas réussi à me faire le chignon de Madeleine pour autant, ce qu'il m'a reproché, le mufle. Oui, vous l'aurez compris, je ne suis pas souvent tombée sur des gentlemen. Mais je me suis consolée très vite en me disant qu'il aurait pu être fan de Psycho et rendre fatale ma toilette quotidienne.

(girafe média : un sommet !)

(girafe média : un sommet !)

all that heaven allows (tout ce que le ciel permet)

Un fidèle lecteur m'avait recommandé la projection de ce film de Douglas Sirk, dont j'ignorais tout. Je me rendis donc au Cinématographe sans préjugés mais avec quelques feuilles d'eucalyptus, puisque des spectateurs s'étaient plaint de mon souffle aigre pendant les séances précédentes. J'imagine que mon lecteur et conseiller pensait me délivrer un message subliminal avec cette histoire de veuve qui peine à accepter son amour pour un beau jeune homme plus jeune qu'elle, face à la pression de ses enfants et de sa communauté conservatrice. Sans doute, essayait-il de me dire avec ses mots : "Voyons, Papouloula, cesse de déprimer et de te languir, trouve-toi un petit girafon bien musclé avec qui élaguer quelques arbres et te réchauffer pour l'hiver..." Tant de sollicitude me touche, certes, mais, je l'ai déjà dit, c'est pas les membres de mon espèce qui courent les rues à Nantes, et ce n'est pas moi qui fait le fin museau en restant célibataire. Et puis, je ne suis pas veuve, je n'ai pas d'enfants, et il n'est pas né celui qui me séduira en coupant du bois, alors que j'arrache les branches très bien toute seule ! Après en avoir parlé avec lui, à l'issue de la projection qui m'a laissée fort pantoise, je comprends qu'il voulait plutôt combler un vide de ma culture cinématographique en matière de mélodrame. Puisqu'il s'agit d'un chef d’œuvre du genre, parait-il. Oh depuis, j'ai pris des cours du soir en la matière, et il est vrai qu'une fois qu'on a accepté tous les codes kitsch et tire-larme du scénario, les plans sur la nature et les chevreuils qui cherchent à manger dans la neige, c'est très certainement un chef d’œuvre, mais, et ça restera entre nous, je suis passée complètement à côté. Ce film m'aura au moins permis de voir que je ne suis pas la midinette que je croyais, la larme toujours prompte, ce qui me vaut des reproches de mes voisins, car une larme qui tombe de 3m de haut sur votre crâne, vous la sentez passer ! Je suis ressortie plus perplexe que bouleversée, totalement insensible au bronzage de Rock Hudson le jardinier et incapable de voir ce qu'il y avait de magistral dans ce film à part un soin des couleurs qui m'a fait plusieurs fois penser à Mary Poppins, sauf qu'à défaut de s'envoler, le héros se ramasse dans un gros tas de neige. Mais je reste sceptique sur la base du scénario et l'histoire de cette femme mûre, car, voyez-vous, chez nous les girafes, on n'a jamais trop pu saquer les cougars...

(girafe média : mouais...)

(girafe média : mouais...)

Inscription à :

Articles (Atom)